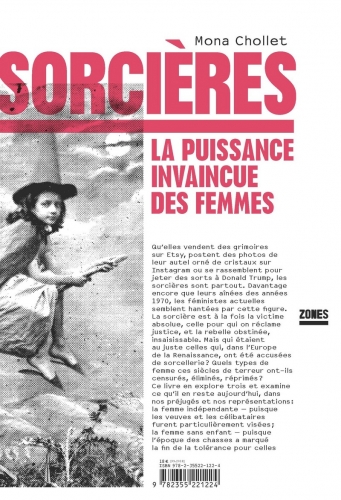

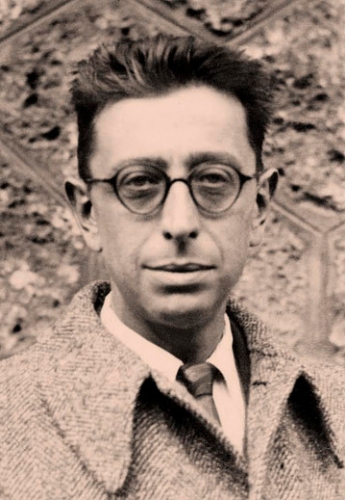

Légende d’un dormeur éveillé est un roman, non une biographie de Robert Desnos (1900-1945), même si Gaëlle Nohant y évoque la vie du poète, de l’homme, à partir de son retour de Cuba (1928) jusqu’à la fin – ses dernières années racontées par Youki, sa « Sirène ». Six cents pages dédiées à Desnos pour « lui rendre un peu de tout ce qu’il [lui] avait donné » et à Jacques Fraenkel, « le petit garçon à qui Robert Desnos racontait des histoires ».

https://www.robertdesnos.com/galerie-photo-desnos

En retrouvant Paris, le quartier des Halles où il a grandi, Robert se mêle à « ceux qui vivent à contretemps », pour qui « la vie ne saurait se limiter au jour ». Il présente à tous Alejo Carpentier, l’écrivain et musicologue cubain avec qui il s’est lié d’amitié et qu’il a caché dans sa cabine au retour. Il lui a parlé de la chanteuse Yvonne George, « une étoile de mer », dont il est fou amoureux.

On retrouve l’ambiance décrite par Dan Franck dans Bohèmes. Très vite, des noms d’artistes et d’écrivains qui se côtoient à Montparnasse : Miró, Masson, Aragon, Artaud… Dans La Liberté ou l’amour ! (1927), Desnos a inventé Louise Lame, « femme libre, sensuelle et cruelle », une héroïne que seule Yvonne « puisse approcher », « Yvonne aux yeux violets, à la voix déchirante ». Pour le poète, « on ne devrait pas avoir à choisir entre la liberté et l’amour ».

© Ernest Pignon-Ernest, Louise Lame (Desnos), Paris, 2013

Gaëlle Nohant commence son récit avec l’apparition dans sa vie d’une autre femme, Youki, déjà presque aussi célèbre que Kiki de Montparnasse, la muse de Man Ray. Youki est la compagne de Foujita, « le peintre japonais le plus réputé de Paris », qui coud lui-même ses déguisements « aussi beaux qu’inattendus ». Elle a entendu parler des surréalistes et du « fameux » Desnos ; elle a lu son roman et même les passages censurés, elle a aimé son héroïne. Youki trouve que Robert a « des yeux d’huître ». Ils se testent.

Yvonne George habite Neuilly, si calme par rapport au quartier de Desnos. Dans son appartement luxueux, « il ne restera bientôt plus rien de cette reine de la scène qui tient Paris dans le pouvoir de sa voix. La tuberculose et l’opium se disputent les reliefs de sa beauté. » Cocteau voudrait qu’elle parte en cure avant de donner des concerts à l’Olympia, elle se demande si elle en aura la force. Robert l’assure de son soutien, la rassure, quémande : « j’aurais tout donné pour que tu m’aimes ».

Avec les surréalistes, Desnos a participé aux séances de sommeil hypnotique, rêvé de « Rrose Sélavy », l’héroïne de Duchamp. Mais André Breton, devenu autoritaire, exclut les uns, rappelle les autres à l’ordre. Il reproche à Robert Desnos de gagner sa vie comme journaliste dans la « presse bourgeoise ». Celui-ci supporte de moins en moins son attitude. Il travaillera et écrira aussi pour le cinéma, sera chroniqueur musical et montera la Complainte de Fantômas à Radio-Paris.

Un jour où ils se croisent au bar de La Coupole, Desnos est « ensorcelé » par Youki – « A partir de maintenant, elle est unique et inoubliable ». On dit qu’elle est « joyeuse, fêtarde, aimant les hommes et l’amour », peu lui importe. Depuis quatre ans, son « amour fou » pour Yvonne est « sans issue ». Quand Youki l’invite au square Montsouris, où les Foujita habitent une maison avec jardin, Robert fait un effort d’élégance pour cette « enfant gâtée qui sautille d’un pas dansant sur ses escarpins neufs ». C’est « Foufou » qui a baptisé Lucie Youki, « Neige rose ». Ils s’entendent si bien que Foujita la confiera à Desnos quand il quittera Paris avec un modèle, en 1931. Robert et Youki emménageront ensemble rue Mazarine.

Gaëlle Nohant insère des citations de Desnos tout au long de leur histoire, de leur amour tumultueux – un axe essentiel du roman. Elle ressuscite toute une époque autour du poète en rupture avec les surréalistes, farouchement indépendant ; elle montre son caractère entier, audacieux, bagarreur. Fidèle à ses amis, dont Jean-Louis Barrault, Prévert, sensible à toutes les beautés, il peut aussi se mettre en colère contre le mensonge, l’hypocrisie. L’extrême-droite est sa bête noire.

On le suivra dans les combats du Front populaire, dans ses rencontres avec Pablo Neruda, Federico Garcia Lorca. Encouragé par eux, il « s’oblige désormais à écrire un poème chaque jour. » Plus tard on le verra s’engager dans la Résistance. Desnos prend des risques pour contrer l’injustice, venir en aide à ceux qui sont menacés. Il paiera son engagement le prix fort. Gaëlle Nohant donne envie de lire plus avant « Robert le Diable », si bien chanté par Jean Ferrat. Légende d’un dormeur éveillé est un magnifique hommage à l’amoureux, l’ami, le poète, l’homme libre que fut Robert Desnos.